液体ヘリウムシュラウド実現に向けた極低温での実効赤外吸収率向上に関する研究

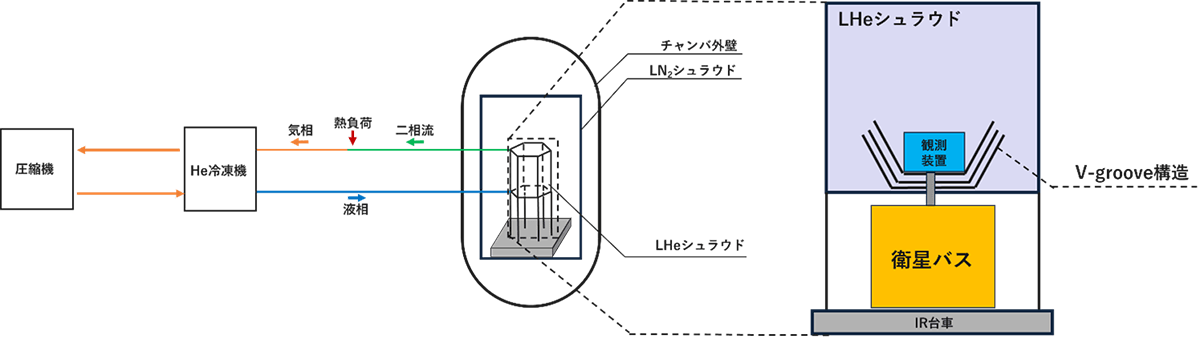

宇宙機に搭載される電子機器は通常、常温(300 K前後)で動作します。真空中で太陽光が照射されるという宇宙の過酷な熱環境の中で機器の温度を常温に保つために、断熱材や放熱面、ヒータを適切に設置するとともに、必要に応じてヒートパイプ等の熱輸送デバイスが使用されます。これを宇宙機熱制御・熱設計と呼んでいます。熱設計の妥当性を確認するためには、宇宙の高真空・冷暗黒環境を模擬したスペースチャンバという巨大な容器の中に宇宙機を入れ、外部から熱負荷を与えた際に各部の温度が想定通りになっているかを確認する「熱平衡試験」が行われます。熱平衡試験において宇宙機から発せられた赤外放射が壁面で反射し、自身に返ってきてしまう影響を抑えるため、スペースチャンバの内面は黒色塗装等によって赤外反射率を抑えられています。また壁面からの入熱の影響を抑えるため、壁面は液体窒素によって100 K以下に冷却されます。液体窒素で冷やせる温度は約2.7 Kの宇宙背景放射に比べると高いですが、宇宙機の温度と比較すると十分低いためその影響は許容されます。このような黒く冷たい壁面を「シュラウド」と呼んでいます。

一方で赤外線天文衛星や宇宙マイクロ波背景放射偏光観測衛星LiteBIRDのような天文衛星では、観測精度向上のために望遠鏡を50 K以下、検出器を1 K以下といった極低温に冷却する必要があります。望遠鏡や検出器の冷却技術として、近年では機械式冷凍機と放射冷却を組み合わせる手法が主流になってきています。例えばLiteBIRDでは三層の放射冷却シールドの間で赤外放射を多重反射させることによって放熱する、V-groove構造が使用されます。三層のシールドはそれぞれ35 K、80 K、130 Kに到達します。

こうした極低温ミッションにおける熱設計を熱平衡試験によって検証したい場合、前述した100 Kのシュラウドでは温度が高すぎてシュラウドから衛星への入熱の影響が大きくなってしまい、熱設計を正しく検証することが困難です。そこで環境試験技術ユニットでは、窒素の代わりにヘリウムの蒸発潜熱を用いて4 K程度に冷却する、「液体ヘリウムシュラウド」の実現に向けた検討・研究を行っています。

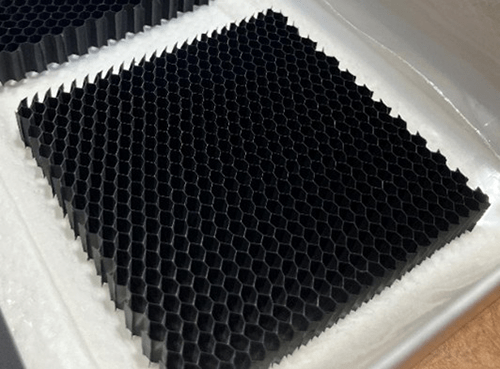

液体ヘリウムシュラウド実現に向けた課題の一つとして、赤外吸収率の低下(反射率の上昇)が挙げられます。通常の100 Kシュラウドにおいては黒色塗装等によって反射率を十分に下げることができますが、極低温域においては支配波長の増大などを理由に赤外放射に対する吸収率が極端に低くなることが知られています。そのため宇宙機からの赤外放射が壁面で反射し、再び自身に返ってきてしまいます。そこでシュラウド壁面にハニカムのような立体構造を用いて赤外放射を多重反射させることで、実効的な吸収率を高める手法が有効であると考えています。環境試験技術ユニットではこのような立体構造を用いた際の実効的な赤外吸収率の測定方法を確立し、極低温域でも赤外線に対して「黒い」壁面を実現するための研究を行っています。

ロケット打上げ時のフェアリング内部音響の研究

ロケット打上げ時には、エンジンのジェット噴流から非常に大きな音が発生します。その音がロケット先端にあるフェアリングの内部にまで到達し、宇宙機は音波によって激しく加振されます。宇宙機が加振されると、搭載されている精密機器は厳しい振動環境にさらされます。その環境に耐えられることを事前に確認・検証するために、反響室と呼ばれる響きの長い大きな部屋で打上げ時の大音圧を模擬し、宇宙機を加振する音響試験が行われます。

しかし、実フライト時のフェアリング内部と試験時の反響室内とでは空間の形状・大きさや音源の性質が異なるため、宇宙機への負荷も異なると考えられます。もし実環境と比べて過度に厳しい条件で試験が行われているのであれば、宇宙機への負荷が過剰にならないよう、試験レベルを軽減できる可能性があります。

そこで、フライト時のフェアリング内部の音響・振動をより詳細に把握するために、数値解析を用いた研究を行っています。数値解析モデルはロケット実フライト時のデータにより検証し、フェアリング内部の音響環境を十分に把握できることを確認しています。このモデルでフライト時の音場、さらには宇宙機の振動を再現することにより、様々な条件下での宇宙機への負荷を確認し、試験条件に改良の余地がないかを検討しています。

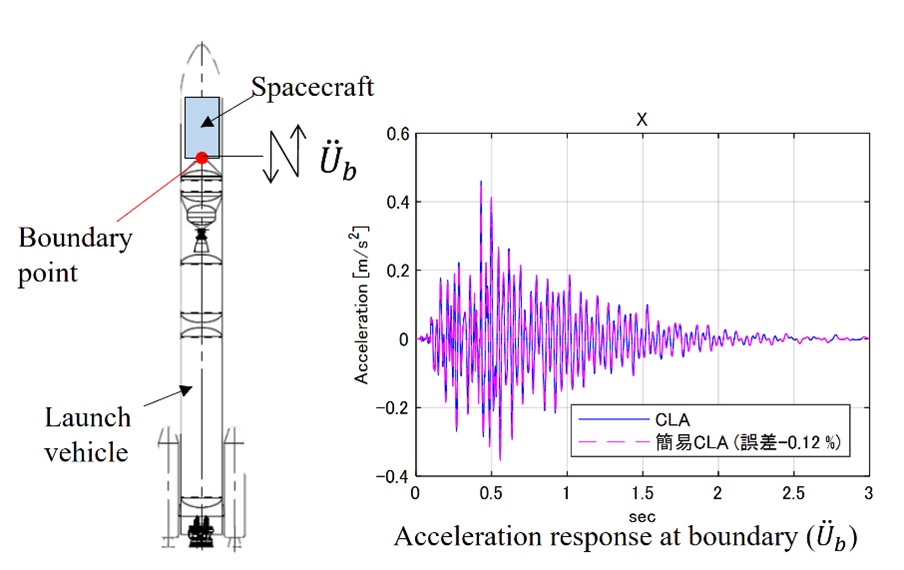

宇宙機側が実施可能な簡易CLA法の開発

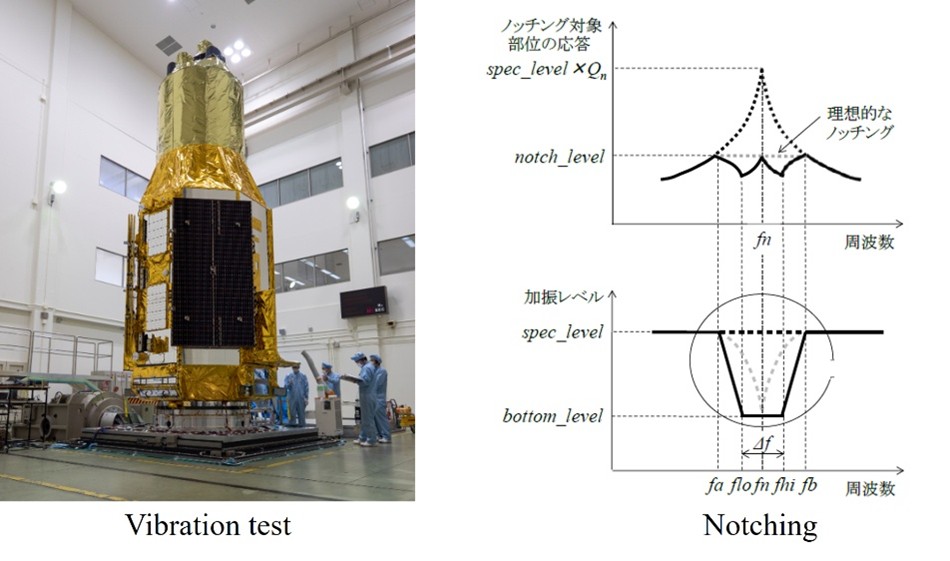

宇宙機は、ロケット打上げ時の振動に耐えられることを確認するために、正弦波振動試験を実施します。その際、ロケットから提示された加振条件をそのまま適用すると、特に衛星の固有振動数で過剰に大きい荷重がかかり、破損する恐れがあります。これは、実際の打上げ時と試験時で境界条件が異なるために生じます。

この問題を防ぐために、柔結合荷重解析(Coupled Loads Analysis: CLA)を行い、打上げ時に想定される実負荷に基づいて、ロケット側と宇宙機側で試験条件を調整・合意します。これにより、試験時に過大な荷重がかからないよう、加振条件にノッチ(制限)を設けることが重要です。 CLAは宇宙機の基本設計完了後(第1回)と詳細設計完了後(第2回)の2回、ロケット側が実施することが一般的です。もしも宇宙機側が必要なタイミングで迅速にCLA結果を確認できれば、開発リスクの早期把握や対策検討に役立ちます。

環境試験技術ユニットでは、この目的のため「簡易CLA法」を研究しています。簡易CLA法は、ロケットの機械インピーダンスと境界点の加速度情報を受け取ることで、ロケットモデルと結合せずに、宇宙機側でCLAと同等の解析を迅速かつ簡易に行うことができる解析手法です。

試験データに基づく宇宙機内部の衝撃環境予測に関する研究

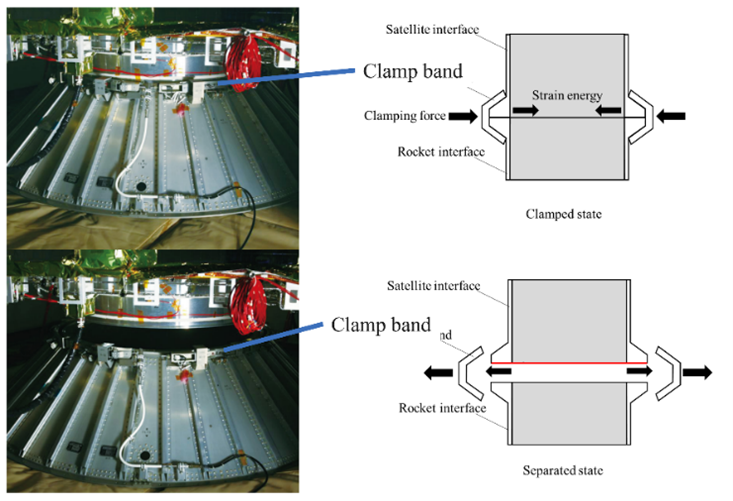

人工衛星などの宇宙機では、ロケット最終段からの分離に「クランプバンド」と呼ばれる機構がよく使用されます。分離時には締結力が瞬時に解放され、高周波成分を含む衝撃(振動)が発生します。この衝撃は宇宙機構造を通じて内部に伝わり、宇宙機の搭載機器に到達します。この加速度は数百~数千G(1G = 9.81 m/s2)、周波数は100 Hz~10 kHzに及ぶため、機器設計では耐衝撃性の確保が不可欠です。設計段階では、予測される衝撃環境に基づいて試験条件を設定します。

衝撃環境の予測には数値解析などの「解析的手法」がありますが、これらの手法は宇宙機構造に取り付ける配管やハーネス等の細かな部分までモデル化をすることは現実的ではなく解析精度を確保することが困難なので、実設計には不向きです。別のアプローチとして、過去の開発実績に基づき経験則モデルを構築し、統計的に衝撃環境を推定する「経験的手法」があります。この経験則モデルには、構造の形状や衝撃源の種類に応じた減衰特性が含まれているため、海外宇宙機関の従来モデルを日本の宇宙機にそのまま適用するのは困難です。

この課題を解決するため、環境試験技術ユニットでは、日本の宇宙機構造に適した「経験的手法」の構築を進めています。これまで蓄積してきた複数の分離衝撃試験データをもとに、従来のクランプバンド衝撃の経験則モデルを改良しています。この新しいモデルでは、衝撃源からの距離を変数として、宇宙機内部での衝撃の減衰量を予測できます。また、試験データのばらつきを「不確かさ」として加味することで、衝撃の上限値を見積もることができ、より適切な設計マージンの設定に役立ちます。さらに、この経験則モデルの構築方法を応用し、機器が搭載されるブラケットの上下での衝撃減衰のモデル構築についても取り組んでいます。

宇宙機の地上試験から宇宙機搭載用途まで使用可能な高性能磁力計の研究開発

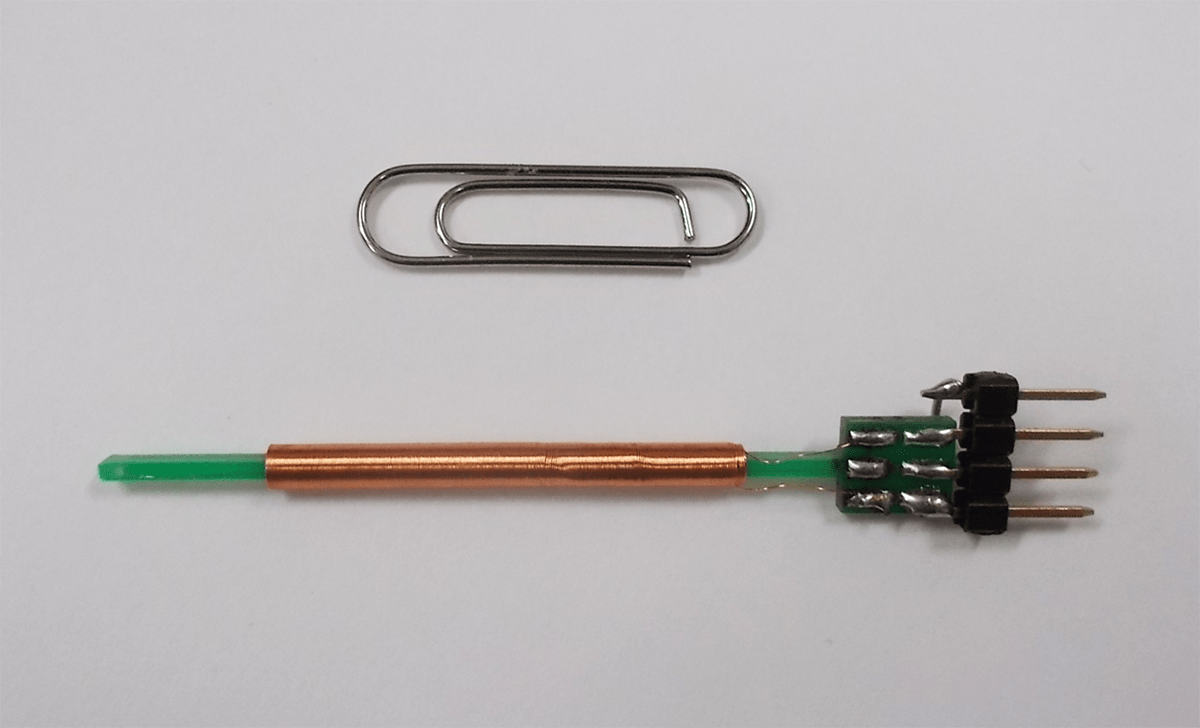

筑波宇宙センターの磁気試験設備では、宇宙機そのものや宇宙機に搭載されるコンポーネントがどれくらいの磁気を帯びているかを測定します。このような宇宙機の磁気試験では、非常に微弱な磁場を細かく正確に測定する必要があり、磁場を測るための磁力計には高い性能が求められます。本研究では宇宙機の磁気試験における精度向上と試験運用性の向上を目的として、小型軽量かつ高性能な磁力計の開発を行っています。

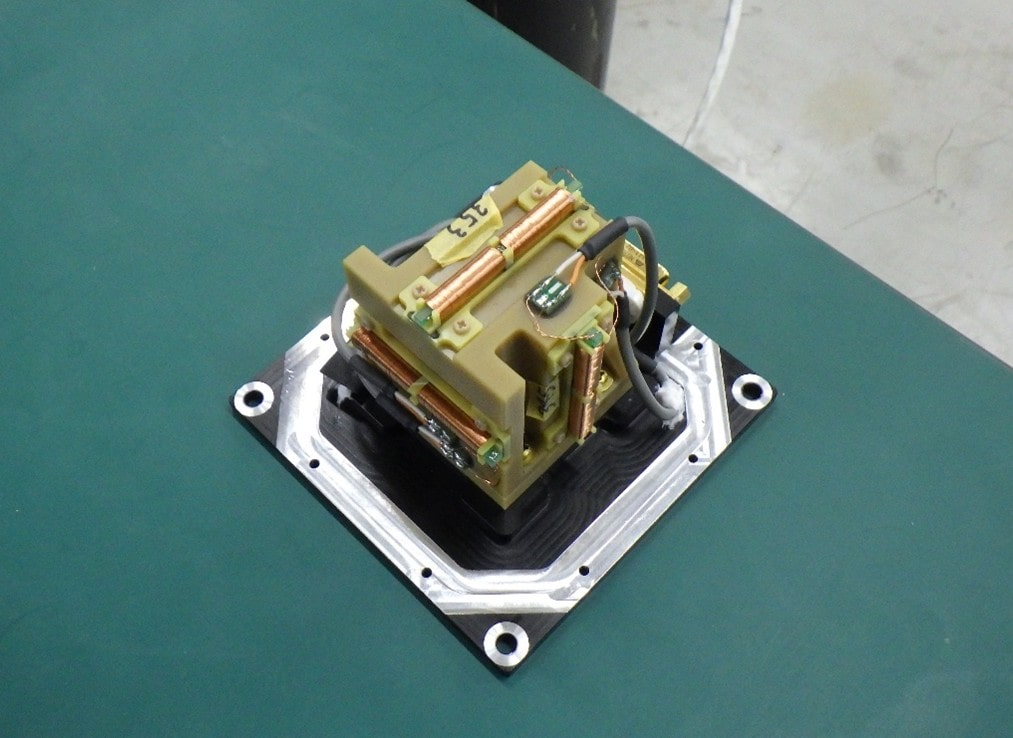

宇宙機の地上磁気試験をはじめとして、直流から低周波域の磁場の計測には、従来リングコア型フラックスゲート磁力計が用いられてきましたが、高い性能を求めるとセンサが大型化する性質がありました。大型の磁力計は計測対象の磁場を細かく測定することが難しく、また試験時に磁力計を測定対象の周囲に配置することも一苦労です。本研究ではセンサ部の大幅な小型軽量化と高い計測性の両立を達成しうる技術として新方式の基本波型直交フラックスゲート磁力計に着目しました。基本波型直交フラックスゲート磁力計は九州大学が2002年に発明した萌芽技術であり、髪の毛ほどの細さの磁性ワイヤとコイルのみでセンサ素子を構成することができ、長さ4.5 cmのマッチ棒程度のサイズ・質量のセンサ素子で極めて高い磁場の検出感度を実現できます。一方で、本研究にて宇宙機の地上磁気試験への適用を目指した時点では、測定した磁場の値の出力安定性がリングコア型フラックスゲートと比して大幅に悪いことが大きな課題でした。本研究ではセンサ素子に使用する磁性ワイヤと、センサ信号を処理する回路技術の特性向上に取り組むことで、リングコア型フラックスゲートよりも一桁良好な出力安定性を発揮させることに成功しました。本研究で開発した磁力計はこの成果を反映して磁気試験設備で実用化されています。

小型軽量かつ高性能な磁力計は宇宙機に磁場観測器として搭載して、宇宙空間や惑星の磁場を計測する用途に最適です。本研究では基本波型直交フラックスゲート磁力計を宇宙機に搭載して使用できるように振動・真空・放射線といった耐環境性の獲得や、宇宙空間でさらされる幅広い温度範囲に対応した動作などの技術について研究を深めています。その成果により、MMXやComet Interceptorといった宇宙科学探査機搭載の磁場観測器として基本波型直交フラックスゲート磁力計の採用が決まっており、現在これらのプロジェクトと連携してフライト品の開発を実施しています。

周囲から到来する磁気ノイズに強い磁気試験設備実現の研究

宇宙機では、磁性体(外部からの磁場によって磁石となる物)の使用やケーブルに流れる電流などにより磁気を帯びます。この磁気は地磁気との作用で宇宙機の姿勢を乱す原因となることが知られています。また、宇宙科学や探査ミッションなどで磁力計を搭載している場合は宇宙機の磁気がノイズ源となり、磁場観測に悪影響を及ぼします。そのため、ミッションに応じて宇宙機の磁気を精密に測定する磁気試験が行われます。

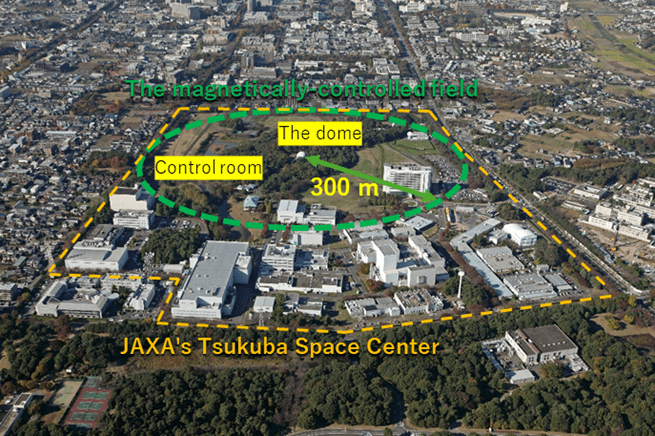

この精密な測定を実現するため、1975年よりJAXA筑波宇宙センターには磁気試験設備が設置されています。試験を実施する磁気ドームには最大直径15.5 mの3軸ブラウンベックコイルが設置されており、外部磁場を消去したゼロ磁場空間で地磁気の影響を受けずに試験を実施することが可能です。また、この試験設備の周囲にも工夫があり、図 1に示すように磁気ドームから半径300 mは磁気フィールド(緑点線)として、磁気試験に影響を及ぼすような磁性体の持ち込みや設置を管理して、安定して精密な磁気測定を実現しています。このような規模の設備は日本では筑波宇宙センターだけであり、世界的に見ても大変貴重な設備です。しかし、設置当初と比較して、磁気フィールド内の建屋建設や駐車場設置等によって、周辺からの磁気ノイズが増加し、磁場環境が悪化している状況です。

本研究では、今後も精密な磁気試験を安定して実施していくために、周囲から到来する磁気ノイズの抑制方法を検討しています。これまでに、周囲に配置した4つのコイルにより外乱磁場に対して同じ強さの逆向きの磁場を形成することで外乱をキャンセルする手法や高い透磁率を有する壁で囲むことにより磁力線の侵入を防止する磁気シールドルームを組み合わせた手法を提案しています。これらの方法について、電磁界解析や実証実験を通して有効性を確認し、将来的に設備に組み込むことで、周囲から到来する磁気ノイズに強い磁気試験設備の実現を目指します。